«Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним… И, обняв их, возложил руки на них и благословил их» (Ев.Марка 10:13-16)

В утешение родительской скорби.

Неповинные малютки… Сколько отрады и утешения вносят в нашу тревожную жизнь эти крохотные нежные существа, ежедневно, ежечасно и даже ежеминутно обновляющие наш дряхлеющий мир.1 В них как бы воочию мы видим «снисходящее на землю Царство Божие», царство кротости и незлобия, любви и доверия… При виде их, несущих пред нами цель нашего бытия, как-то невольно «ощущаешь ароматный расцвет того, что всего дороже под солнцем» — расцвет чистой, ещё не погруженной в мирскую суету, человеческой природы…

Но зато какою тяжелою, невыразимою скорбью терзается сердце родителей, когда пред их полными тоски и грусти взорами блекнет и гибнет под ударами безжалостной смерти нежный, чистый цветок, когда их дети — самый незаменимый источник их тихого, мирного семейного счастия уходят в другой мир!..

Невинность — и страждет! Утешение исчезает! Чистая, незлобивая улыбка — и нет её под печатию смерти!

Сколько, в самом деле, печали и скорби приносить нам смерть маленьких «проповедников доверчивого, беспечального существования вне греха и страсти!..»

Недаром ещё глубокая, нехристианская, древность в тяжелом раздумье останавливалась пред этим печальным, но частым явлением, недаром ещё и она глубоко скорбела о том, что детям приходится хоронить своих родителей и родителям — погребать своих детей…2

Правда, первородный грех прародителей сделал и нас всех повинными смерти, и поэтому смерть, как страдание, дόлжно и каждому из нас в себе самом пережить. Но ведь по Божественному, изреченному в раю, приговору человек не должен был умирать тотчас же после рождения… Не признает ведь и слово Писания обычным явлением того, что «дети и старцы не достигают полноты своих дней» (Ис. LXV, 20; ср. Пс. CI, 25).

«И если поэтому нам непременно уже надлежит умереть, то не естественнее ли ожидать, что люди будут похищаться «из среды живых» в зрелые годы, пресыщенными жизнью и успевшими посеять в течение этой жизни семена вечной жизни.

И однако что же мы видим? Чуть ли не целая половина человечества сходит в могилу, почти не зная того, что значить «жить»… Чуть ли не целая половина его умирает, едва дохнув воздухом, едва отдав долг природе слезою, едва начав жизнь своим плачем, ещё не успев вкусить жизненных радостей — словом, ещё почти не успев стать человеком».3

В чем же поэтому должно искать утешения наболевшее сердце родителей, если их крошечные малютки преждевременно скрываются в сырой земле от их полных грусти взоров?

Нет, конечно, сомнения в том, что христианское богомыслие сумеет прежде всего признать смерть дитяти лишнею, нравственно воспитывающею человека скорбью, без которой немыслима жизнь, лишним испытанием, закаляющим нравственный характер родителей, умеющих, по Апостолу, «в терпении соделывать свое спасенье»…

Но зачем же тогда рождаются дети? Ужели лишь для того, чтобы лишнею скорбью удручить жизнь родителей? Какая же польза в этом рождении для самих детей, когда вечная жизнь, на которую надеемся мы, ещё не может быть исповедана (1 Тим. VI, 12) ими? Что приобретают они — эти «маленькие птички», как называет детей Достоевский, от того, что рождаются, кроме боли, о которой ещё не могут сказать, и кроме нежной ласки, которой ещё не могут понять?4… Вот ряд тревожных вопросов, на которые в минуты раздумья ищет, несомненно, ответа пытливая мысль человека.

И этот ответ дает Слово Божие, когда говорит нам о нашем вечном блаженстве, возможном при искуплении мира Спасителем. Ведь несомненно, что нет человека, приходящего в мир, для которого, в свою очередь, не пришел бы Спаситель, родившийся, умерший и воскресший и Своим воскресением заверивший и нас в существовании вечной жизни; нет человека, который бы, по вечному определению Божию, не должен иметь участия в Царстве Божием. И, в самом деле, зачем бы тогда рождались люди после грехопадения прародителей, если бы они не могли обратить взора своего, исполненного утешительной надежды, на издавна обетованного и потом действительно пришедшего на землю Спасителя? Зачем бы тогда Адам и Ева остались в живых? Но так как поистине нет человека, который, кроме родителей, не был бы обязан, главным образом и прежде всего, своим рождением и Спасителю — этому истинному Свету, просвещающему всякого человека, приходящего в мир (Ев. Иоанн. 1, 9), то и нет человека, который бы не был свыше призван к вечной жизни.

Уже в факте нашего рождения заключается, следовательно, мысль, что все рождающиеся призваны в царство славы Божией. Рождение, можно сказать, есть начало этого призыва и для нас — живущих и возрожденных в купели крещенья; наше призвание в вечное царство славы и наше избрание твердо упрочено, и нам остается только его удержать (ср. 2 посл. Петра I, 10, 11; 1 Кор. 1, 8 и др.). Что же касается детей, которые не знают и не могут знать о своем высшем назначении и призвании, то на них, когда они умирают, исполняется следующее, столь утешительное слово Апостола, именно, что смерть царствует и над теми, которые не согрешили, подобно преступлению Адама (Римл. V. 14). Смерть есть сила, прившедшая по вине первых людей в мир — сила, жертвою которой кроме провинившихся падают и все их потомки. И это в особенности имеет значение в отношении к детям, которые ясно ещё не могут знать и понимать, для чего они рождены: следовательно, для них смерть есть именно враг, требующий дани с того, кто сам своею греховною самодеятельностью ещё не стал её данником. Однако если смерть постигает и малюток, то препятствует ли это получить им блаженную, вечную жизнь? Будут ли они «прохлаждаемы росою благоволения» (Лука XVI, 24).5

Без сомнения. Сила того, чью, в свою очередь, силу составляет смерть, то есть сила диавола, попрана. Почему для тех, коими смерть сознается или испытывается как вражда, — для них надеждой звучит следующее слово Апостола: «Последний же враг истребится — смерть» (1 Кор. XV, 26). Теперь ещё пока многие страдают и гибнут от того, что через грех вошло в мир, не зная о том, для чего они рождены: так, многие дети умирают, почти только что родившись. При воскресении мертвых зато всем будет понятно, что тот, кто на земле родился для страдания, в царстве славы Божией получит богатую награду. И тогда ясно будет, что наши преждевременно скончавшиеся малютки рождены не напрасно, что они также рождены в свободу славы чад Божиих и что кратковременными страданиями, пережитыми на земле, они снискали себе вечное блаженство на небе.

И в самом деле, может ли быть иначе? В ком первородный грех ещё не ожил как грех, как сознательное и произвольное противление Божественной воле (ср. Римл. VII, 8-10) и вообще всему богоустановленному порядку, для того нет той смерти, каковая есть для другого: для того она есть начало правосудия и конец его, чего, разумеется, естественно желать всем во Христе, Которому вместе с родителями дети обязаны своею жизнью, и желать, следовательно, для того, чтобы исполнилось обещанное Им Самим избавление от грехов и нераздельных вместе с ними страданий. Если мы должны сделать из всего этого заключение, то оно может быть только таково: чем более мы страдаем под гнетом расстроенного грехом миропорядка и чем менее сами, с своей стороны, вносим в него нового расстройства, тем более для нас будет награда от Господа. А так как малютки, переживая страдания и испытывая «жало смерти», сами не причиняют зла и страдания окружающим, то, конечно, на них нет произвольных грехов: они невинны, а потому, разумеется, и блаженны.

Если же так, если умирающие, не повинные во грехах малютки блаженны, то стоящим у одра смерти родителям надо, очевидно, при размышлении о смерти своего дитяти, исходить не из той скорбной мысли, что малютка так рано взят от них, а из той, — и в этом для них должен быть источник утешения и разгадка тайны смерти детей, — что он без преступления, подобного Адаму (Римл. V, 14), подпал страданию, назначенному за грех и чрез него, как невинный, переселился на небо.

Итак, твое дитя, скорбящий родитель, изъято, как все возвратившиеся на родину дети Божии, на великий день избавленья!… Твое дитя блаженно, скорбящая мать, и ожидает блаженного воскресения!.. Правда, оно — не ангел, ибо нет человека, подобного ангелам, если он умирает; но оно — в сообществе ангелов (Евр. XII, 22, Лук. XVI 22; ср. Евр. 1, 14) и, как возлюбленное чадо Божие, равно ангелам (Иак. 1, 18; Лук. XX, 36).7 Сам Христос отверзает небесные врата «непричастным злобе младенцам».8 Он Сам дает им небесную радость, едва успеют они, «как птенцы, отлететь из материнских объятий к Создателю всех». Он Сам приемлет их ангелоподобные души и вселяет их в раю сладости. И «хорошо им там, хорошо», как говорит о почивших детях великий печальник русской земли преп. Сергий.9

Вот почему православная Церковь в глубоко трогательном чине погребенья детей говорит от лица почившего малютки: «О мне не рыдайте! Потому что я не сделал ничего, достойного плача… Плачьте о самих себе и своих прегрешениях». Вот почему она, напутствуя в вечность младенца, молится не о прощении его прегрешений, а дерзновенно взывает к Богу: «Земных наслаждений лишил Ты, Владыко, младенца, поэтому, как Правосудный, сподоби его за это небесных благ». Ту же мысль развивает и св. великий учитель Иоанн Златоуст.10 «Святые Ангелы, — повествуют у него как бы сами малютки, — мирно разлучили нас от тела, и мы, имея добрых путеводителей, свободно прошли мимо воздушных властей. Лукавые духи не нашли в нас того, чего искали; не увидели того, чего хотели. Узрев тело неоскверненное, они посрамились; увидев непорочную душу, чуждую злобы, устыдились; не нашли они в нас слов порочных и умолкли. Мы прошли сквозь них и посрамили их. Душа наша избавилась, как птица, из сети ловивших; сеть расторгнута, и мы избавились. Благословен Господь, Который не дал нас в добычу зубам их» (lie. CXXIII, 6, 7). «Когда же это совершилось, руководившие нами Ангелы возрадовались; они начали лобызать нас, оправданных, и говорить в веселии: «Агнцы Божии, ублажаем ваше пришествие сюда, отверзся вам рай; открыто вам лоно Авраамово; прияла вас рука Владыки; призвал вас глас Его, милосердыми очами воззрел Он на вас; в книгу жизни вписал Он вас». И сказали мы: «Праведный Судия! Ты лишил нас благ земных — не лиши нас благ небесных. Ты отлучил нас от отцов и матерей — не отлучи нас от святых Твоих; знамение крещения сохранилось на нас; наше тело младенческое чисто пред Тобою».

И понятно поэтому, если жития святых, этот неиссякаемый источник поучительных назиданий, описывая блаженство безгрешно почивших детей и юношей, научают благочестивых родителей видеть в смерти малюток особое милосердие Божие и любовь к ним Творца, дающего им вместо земных благ несравненные с ними небесные радости. Эта мысль раскрывается, например, в житии св. Уара.11 Вот суть этого жизнеописания.

Одна благочестивая вдова — Клеопатра, видевшая тяжелые страдания воина Уара, замученного языческим императором Максимианом (305-311), погребла его тело и после перенесла его священные останки с места мучения — из Египта — на свою родину, в Палестину. Здесь она воздвигла в честь его храм и, зажигая у гробницы его свечи и воскуряя фимиам, слезно молила мученика, чтобы страстотерпец Христов испросил ей и её юному сыну у Бога то, что им нужнее всего. И что же?! Её утеха и радость, сын Иоанн, вдруг умирает — умирает в то время, когда ему представлялась возможность стать полководцем. Опечалилась Клеопатра и в слезах стала взывать у гробницы к Уару: «Отнял ты у меня, угодник Божий, единородного сына, погубил надежду мою, взял свет от очей моих! Кто будет питать меня в старости? Кто будет при кончине моей? Кто погребет мое тело? Лучше бы мне самой умереть, чем видеть мертвого сына, в ранней юности, точно цветок, увядшего! Воскреси мне сына, как Елисей Самонитянке, или же возьми и меня! Не могу я жить от горькой печали!» И вот скорбящей матери в сонном видении явился св. Уар с Иоанном. Оба они светились, как солнце, а на них самих были надеты блестящие белые одежды, золотые пояса, а на головах прекрасные венцы. Изумленная Клеопатра поклонилась явившимся ей, а св. Уар поднял её и сказал ей: «О жена! Зачем ты сетуешь на меня? Ужели ты думаешь, что я забыл о всем том, что сделала ты для меня?… И не ты ли сама молила меня, чтобы я испросил тебе у Бога то, что угодно Ему и полезно тебе и сыну твоему! Я просил об этом благого Бога, и Он, по неизреченной благости Своей, взял сына твоего в небесное воинство. Вот сын твой… Он предстоит престолу Всевышнего… Но если хочешь, возьми и пошли его к земному царю». Слыша эти слова, Иоанн, сын Клеопатры, крепко обнял руками святого мученика и сказал ему: «Нет, не возвращай меня в мир, полный неправды… Не удаляй меня от сонма святых». И, обратившись к матери, Иоанн сказал ей: «Что ты скорбишь обо мне? Я нахожусь в воинстве Царя Христа и на небе предстою Ему с Ангелами». Слыша это, Клеопатра поняла, какую милость сделал Уар, умолив Бога взять её сына из этого мира. Правда, это говорится о взрослом юноше, но все же здесь с достаточной ясностью раскрывается мысль, что ранняя смерть неповинных детей — это есть дело особого милосердия Божия, ускоряющего им начало блаженной жизни. И не напрасно поэтому святые отцы, сердцем своим постигавшие тайну промысления Божия о детях, утешают особенно благочестивых родителей тем, что «малютки прекраснее девственников и святых», что «они — дети Божии, питомцы Духа Святого».12

И в самом деле, что может быть совершеннее детской души, «очищенной от греха крещением и своею простотою, незлобием и невинностию, близкой к естеству евангельскому»…13

Конечно, любовь не может не источать горьких слез при виде почивших малюток. Но слёзы о них не должны быть скорбью тоски и отчаяния, потому что там, за пределами гроба, «нет для них ни страдания, ни страсти, ни спутников страсти».14

Поэтому каждый христианский родитель, с терзанием в сердце стоящий у одра болезни и смерти своего любимого малютки, должен с верою в Бога благословить его последний исход и безропотно предать его в руки Спасителя. Он-то и сменит родительскую любовь к младенцу Своею, более мощною, более покоряющею их сердца, любовию…

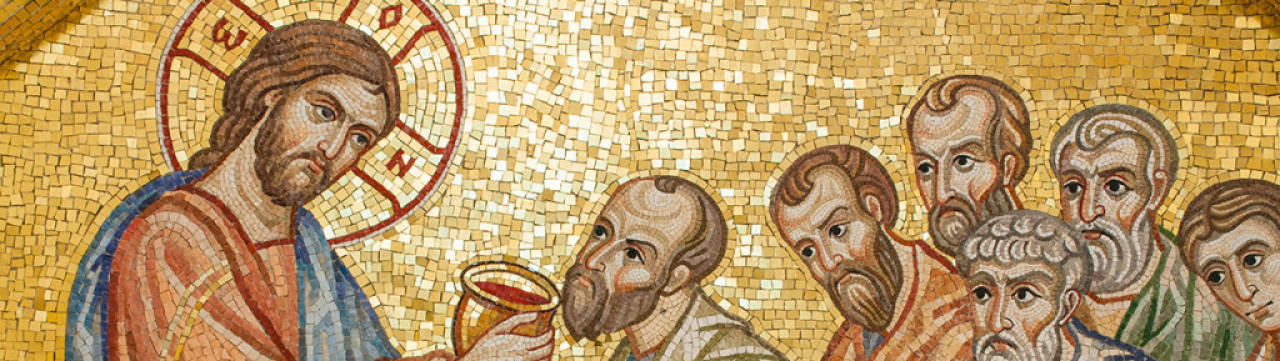

При этом нужно ли говорить о том, как невинным малюткам нужна христианская вера родителей их, по которой они и облекаются во святом крещении, едва появившись на свет, в ризу спасения… Ведь сам Христос обнимал, благословлял и привлекал к Себе тех деток (Ев. Map. XIV, 16), которых приводили к Нему, и этой любовью и этой лаской и нам навсегда завещал Он, Небесный Учитель, чтобы и мы с верою поручали Ему чрез купель крещенья наших детей. И эта вера не только приобщает невинных малюток к блаженству святых, но, по мысли отцов и учителей Церкви, спасает их даже и от греховных деяний, которые могли бы они совершить, если бы остались в живых. Так, святитель Григорий Нисский, выясняя причину преждевременной смерти детей, замечает, что за благочестие и веру родителей Бог пресекает иногда время жизни детей, чтобы сохранить их от зла, которое они могли совершить, если бы стали жить на земле.15

Имеется и авторитетный пример, поясняющий эту святоотеческую мысль. Вот он. Один благочестивый пустынник просил Бога, чтобы Он дал ему возможность уразуметь пути Его Промысла. После долгой молитвы он однажды отправился к знакомому старцу. На пути он встретился с Ангелом в виде инока, который и предложил посопутствовать пустыннику. Дорогою Ангел совершал, как казалось пустыннику, разные странные дела. Одним из них было то, что он взял душу у малютки.

— Да что ты, демон или Ангел? — с недоумением спросил наконец пустынник своего спутника.

Так велико значение веры родителей не только в жизни, но и в смерти детей; она как бы переносит их из мира скорбей и греха в наиболее благоприятные условия развития непорочной детской души.

Но если, по учению отцов и учителей Церкви, так блаженна участь невинно почивших христианских малюток вообще, то, с другой стороны, они не оставляют без своего мудрого назидания и тех, кто расстается с детьми ещё прежде, чем малютки успеют омыться в купели крещения, и иногда ещё прежде, чем они появляются в жизнь. О таковых говорит великий христианский учитель17: «Не сподобившиеся крещения младенцы не будут у праведного Судии ни прославлены, ни наказаны, потому что хотя они и запечатлены (первородным грехом), однако же и не худы и больше сами потерпели, нежели сделали вреда. Ибо не всякий, не достойный наказания, достоин уже и чести; равно как и не всякий, не достойный чести, достоин уже наказания». Подобную же и ещё более утешительную мысль выражает и св. Димитрий Ростовский, когда замечает по поводу гибели младенцев в водах потопа,18 что «Господь, милосердуя о них, заменил им временную жизнь временною казнью, души же их освободил от вечных мук». А один русский святитель, памятуя, очевидно, слова православной церковно-богослужебной книги19, что «некрещеные младенцы не пойдут в геенну», оставил даже для утешения родителей, скорбящих о смерти детей некрещеных, следующую молитву: «помяни, человеколюбце Господи, души отшедших рабов-младенцев, кои в утробе православных их матерей умерли нечаянно от неведомых действий, или от трудного рождения, или от неосторожности — и потому не прияли святого таинства крещения! Окрести их, Господи, в море щедрот Твоих и спаси неизреченною Твоею благодатию».20 Значит, и те малютки, которые не освятились благодатью крещения и даже не «дохнули воздухом», — и они, призывая несвоевременною кончиною к большей осторожности своих матерей, не должны порождать своею смертью в их душе безнадежной скорби, особенно если христианские матери с теплою верою в Бога носили их в своем чреве…

Проливая слово отрады и утешения в скорбящую душу осиротелых родителей, православно-христианская церковь дает указание не только на блаженство неповинных христианских малюток, но и на посмертное их состояние.

И несомненно, не одно родительское сердце тревожится понятным желанием знать, что будет с душами их почивших малюток — останутся ли они за пределом гроба с таким же невинным детским сознанием, которое так тихо светилось на их крошечных личиках здесь, на земле?

И вот что можно сказать по этому поводу. Если на земле нас печалят дети, которые остаются духовно неразвитыми, то, разумеется, этого не может быть за пределами гроба. «Не имея нужды в очищении души от греха и не прияв в нее зла, они участвуют в общении с Богом, сначала лишь столько, сколько вмещает в себя их невинная, чистая природа, но потом, развиваясь чрез созерцание Бога, они делаются вместилищем больших и больших благ». Эта мысль святоотеческая.21

Таким образом, малютки только по своей сердечной настроенности останутся детьми Божиими (Марк. X, 14). Там дети взамен земных радостей обретут небесные радости. Там, как полевые лилии, «пустят корни свои, пышно расцветут и произрастут» их чистые души, причем росою им будет Сам Господь» (Ос. XIV, 6), потому что небо — это страна вечности и время вечной юности (ср. 2 Кор. IV, 16; Откр. XXII, 5; пс. XIV, 13-15). При этом надо признать, что туда, за пределы этого мира, умершие дети, как и вообще все почившие люди, принесут с собою как бы некоторый отпечаток и всего того, что произошло с ними здесь, на земле (ср. Откр. V, 6; VII, II, Дан. XII, 3).

Таков, в общем, взгляд православно-христианского сознания на кончину невинных малюток. И не удивительно поэтому если, проникнувшись этим сознанием, святой Ефрем Сирин воспел несколько чудных, умилительных гимнов, в которых он и прославил невинность блаженно почивших детей и утешил горе осиротелых родителей.

Этими гимнами и закончим мы выяснение взглядов на кончину детей. Вот они:

«Дитя! Как цветок, явилось ты в этот скорбный мир. И вот смерть попалила тебя; её дыханье сильнее знойного солнца; и от нее опали листья твои, увял ты, и не стало тебя! Но не смею плакать я о тебе; ибо знаю, что Сын Царев взял тебя в Его светлый чертог. Природа побуждает меня, по естественному чувству любви, плакать о кончине твоей; но своими жалобами я боюсь обесчестить Царский чертог… А потому хочу радоваться, что принесена мною чистая жертва…»

«Твой голос раздается ещё в слухе моем; я вспоминаю его и, содрогаясь, внимаю приятным звукам и сладким речам твоим. Но как скоро начинаю я плакать об этом, душа моя приходит в себя и с изумлением внемлет песнопениям горних, восклицающих: осанна!…» 22

«Горьки слёзы при смерти дитяти! Как тяжко матери, когда лишается она грудного младенца! Возрасти его, Господи, в чертоге Твоем!»

«Утрата детей возбуждает в родителях скорбь, потому что смерть сокрушает опору их старости. Ты, Господи, подкрепи их! Их смерть отъемлет нередко у матери единородного, лишает её руки, которая дотоле поддерживала её. Ты, Господи, поддержи её!»

Вот день, который разлучает младенца с его матерью и оставляет её в грустном одиночестве, в скорби и печали. Ты, Господи, утешь её!

«Вот день, который отрывает грудного младенца от материнского лона; рыдает и сетует мать, что не стало утехи её. Да узрит она его во царстве! Блаженно детство! оно наследует Рай».

«Горе старости! она остается здесь на бедствия. Ты, Господи, помоги ей!»23

» Хвала Тебе, Боже наш — из уст младенцев грудных и детей, которые, как чистые агнцы в Эдеме, наслаждаются во царстве!»

«По сказанному Духом Святым (Иезек. XXXIV, 14), пасутся они среди дерев, и Архангел Гавриил — пастырь сих стад».

«Выше и прекраснее степень их, нежели девственников и святых; они — чада Божии, питомцы Духа Святого».

«Они сообщники горних, друзья сынов света, обитатели чистой земли, далекие от земли проклятий».

«В тот день, когда услышат они глас Сына Божия, возрадуются и возвеселятся кости их, преклонит главу свою та свобода, которая не успела ещё возмутить дух их».

«Кратки были их дни на земле; но готова жизнь им в Эдеме. Пусть будут дети, Господь, у Тебя залогом родителей! Да вкушают они блаженство горе — на небесах, да предстоят там молитвенниками за всех нас; потому что детская молитва чиста. Благословен Дарующий детям блаженство в чертоге Своем».

«Восприял некогда Спаситель наш детей на руки Свои, благословляя их пред сонмами народа, а тем показал, что любит Он детство; потому что чисто оно и далеко от всякой скверны. Благословен Вселяющий детей в чертоге Своем!»

«Праведный видит, что лукавство умножилось на земле и грех над всеми владычествует; потому посылает Ангела Своего поять отсюда сонм прекрасных детей и призывает их в чертог радостей».

«Как лилии в поле пересажденные в рай дети; и как жемчужины в венце переселенные в царство младенцы — неумолчную воспевают там похвалу. Кто не будет радоваться, видя детей, отводимых в брачный чертог? Кто станет оплакивать юность, если избегает она греховных сетей? И нас, Господи, вместе с ними возвесели в брачном чертоге!»

«Хвала Тому, Кто изводит отсюда юность и переселяет её в рай! Хвала Тому, Кто поемлет детей и оставляет их в чертоге блаженств! Безопасно там радуются они».

Введенский Дмитрий Иванович (Сергиев Посад, 1906)

Примечания

- Из дневника Анри Амиеля. По русскому изд. 1894 г.

- Геродот

- Св. Григорий Нисский. Тв. т. 40. Москва, 1862 г. стр. 333. О младенцах, преждевременно похищаемых смертью.

- Эти вопросы ставятся и посильно решаются в соч. Cremer’a Ueber den Zustand nach dem Tone. 5 Aufl. K. 103. Ueber das Kindersterben. Это сочинение переведено было в свое время на различные иностранные языки и отличается теплотою чувства. Перевод статьи о смерти детей его, не везде, впрочем, дословный, был сделан нами в 1899 г. Отд. статья о смерти детей была издана маленькой брош. Но, к сожалению, в ней совершенно нет справок с святоотеческой литературой.

- Ср. Св. Григорий Нисский. О младенцах, преждевременно похищаемых смертию, стр. 334.

- Ср. Поел. Вост. Патр., гл. 16 стр. 65, где дается обоснование этой мысли.

- Cremer, 8, 104-107.

- Чин погребения младенцев.

- Приб. к тв. св. о. 1871г. Стр. 230

- II-е слово о поминовении усопших.

- Четьи-Минеи, за 19-е октября.

- Св. Ефрем Сирин. Тв. ч. IV. 1860 г. стр. 588.

- Митрой. Филарет, Слова, 1844 г. ч. II, стр. 230.

- Св. Иоанн Златоуст. Слово к Феодоре.

- Что касается других причин преждевременной смерти детей, то кроме благочестия и веры родителей, снискивающих милосердие Божие детям, умирающим в раннюю пору своей невинной жизни, Григорий Нисский видит её, например, ещё в страсти родителей к любостяжанию, которая неразумно оправдывается иногда указанием на необходимость средств для детей. Чтобы не было повода к такому самооправданию, Бог и берет у этих родителей их детей. А то обстоятельство, что иногда остаются в живых злые дети, Григорий Нисский пытается объяснить или тем, что открытое зло должно внушить отвращение к нему в других, или тем, что злые люди остаются на земле для их же наказания, которое должно убедить добродетельных проводить время жизни в добре.

- См. Душеп. чт., 1879 г. Окт.

- Св. Григорий Богослов. Тв. св. о. III. 294

- Летопись. Изд. 1857 г. Москва. Стр. 432.

- Синаксарь, на неделю мясопустную.

- Синодик митрополита Петербургского и Новгородского Григория.

- Св. Григорий Нисский. Здесь нелишне также заметить, что ещё в Ветхом Завете даже языческие младенцы, как, например, при изречении Божественного приговора над Ниневиею, своею невинностью смягчали гнев правосудного Бога.

- Св. Ефр. Сир. ч. IV, стр. 578 — 579. На смерть малолетнего сына. Эти гимны мы приводим с незначительными сокращениями и в некоторых местах, не отступая от подлинника, позволяем себе несколько видоизменить цитируемый русский перевод.

- Св. Ефр. Сир. ч. IV. На смерть младенца, стр. 579

- Св. Ефр. Сир. ч. IV. стр. 588-589. Блаженство умерших в младенчестве.